Mousse T., neben deiner Produzenten-Tätigkeit bist du nach wie vor als DJ unterwegs. Was hat sich an den Partys verändert, gegenüber deiner Anfangszeit in den 90er Jahren?

Mousse T.: Vielen reicht es heutzutage nicht mehr, wenn vorne ’nur‘ ein DJ steht. Die Leute wollen noch einen Musiker dazu, oder es muss 500 Euro-Scheine von der Decke regnen… – Entertainment im großen Paket. Manchmal ist da der DJ nur noch Komparse.

Was hat sich in Bezug auf die Musik verändert?

Mousse T.: Da habe ich das Gefühl, dass es heute etwas eindimensional geworden ist. DJs und Produzenten werden sehr schnell in Schubladen gesteckt, sprich es muss dann eine reine House-, Deephouse oder eine Electro-Party sein. Als ich anfing hatte man noch eine größere Bandbreite an Stilen – das fehlt mir heute ein bisschen. Wobei ich inzwischen auch hin und wieder DJs erlebe, die sich diese Freiheiten nehmen.

Du hast vor kurzem im Berliner Club „Ritter Butzke“ aufgelegt…

Mousse T.: Ja, da haben sicher ein paar Leute gedacht: Warum legt dieser Kommerz-Heini hier auf? – Das ist für mich dann eine Herausforderung. Und ich freue mich, wenn die Leute anschließend sagen: Wow, geiles House-Set! So verstehe ich meine Arbeit, als Produzent oder Musiker: Leute für sich gewinnen, die einen vorher nicht kannten und damit auch andere Türen öffnen.

Was ist der Grund dafür, dass es eindimensional geworden ist?

Mousse T.: Ich glaube, dass sind Zeichen der Zeit: Um heute wahrgenommen zu werden, muss man sich spezialisieren, vielleicht sogar seine eigene Nische entdecken. Da sagt sich derjenige dann: Ich bin bekannt für Experimental-Deephouse-Trash-Metal, also spiele ich nur das. Das ist auch sinnvoll, weil man sonst Gefahr läuft, beliebig zu sein.

Und musikalisch vielfältig zu sein, das war vor 25 Jahren einfacher, weil man weniger Konkurrenz hatte?

Mousse T.: Ja, wahrscheinlich. Ich selbst bin noch mit sehr viel verschiedener Musik aufgewachsen und als DJ war es erlaubt, dass du von Blues über Rock, Disco und Chicago-House einfach alles spielst. Heute kannst du als DJ in die kleinste Nische gehen und dann auch nur Tracks spielen, mit denen du dich von der Konkurrenz abhebst.

Am Ende zählt für mich, dass gute Musik rauskommt, egal auf welchem Medium

Stichwort Musiksozialisation: Du hast einen türkischen Vater, welche Rolle spielte türkische Musik in deinem Elternhaus?

Mousse T.: Ehrlich gesagt: Als ich Teenager war und meine ‚Coolness‘-Phase hatte, da habe ich es gehasst, was meine Eltern zuhause gehört haben. Mein Vater hörte türkische Musik, meine Mutter Tom Jones – und ich habe es gehasst. (lacht)

Als ich dann aber aus dem Alter raus war, professioneller wurde, mehr Erfahrung sammelte, habe ich diesen Background schätzen gelernt. Ich glaube auch, dass meine Produktionsweise ganz stark davon geprägt ist, dass ich diese beiden Herzen in meiner Brust habe, das türkische und das deutsche. Als Produzent bin ich mittlerweile auch für alles offen, von Klassik bis Hardrock sauge ich alles auf und lasse mich davon inspirieren.

Deine erste Band nannte sich „Fresh & Fly“ – wie klang die?

Mousse T.: Die Musik war leicht housy, aber insgesamt eher Pop. Dazu hatten wir rosa Anzüge an, das war also noch sehr 80er-Style. Das habe ich mit Errol Rennalls gemacht, mit dem ich nun schon seit 33 Jahren zusammenarbeite. Damals haben wir die ersten Songs geschrieben und es war immerhin ein Achtungserfolg.

Du hast mal in einem Interview deine Karriere als „learning by burning“ beschrieben. Was konkret meinst du damit, wo hast du dir die Finger verbrannt?

Mousse T.: Ich meine damit bestimmte Schicksalsschläge, die dich treffen. Mein Vater wollte, dass ich Medizin studiere, doch dann habe ich mir beim Sport das Knie gebrochen und konnte den Studiengang nicht antreten. Da bin ich dann bei Wirtschaftswissenschaften gelandet, habe aber nach kurzer Zeit gesagt: Nein, ich mache jetzt Musik – zum Ärger meines Vaters.

Das „learning by burning“ bezieht sich auch auf die Anfangszeit, wo du noch sehr naiv ans Musikmachen rangehst. Und es kommt wieder, in dem Moment, wo du schon fast zu viel Erfahrung hast. Das kann dich irgendwann blockieren und du musst dich freischlagen. Du musst auch lernen Nein zu sagen, die Musikindustrie mal beiseite lassen und ‚back to the roots‘ gehen, um wieder neue Erfahrungen zu sammeln.

Und die Finger verbrennt man sich auch mal bei geschäftlichen Entscheidungen. Wenn eine Platte nicht gut läuft, wenn du in deiner Firma eine Fehlinvestition gemacht hast… Das musst du dann fünf Minuten sacken lassen, wieder aufstehen und weiter rennen.

Mit Errol Rennalls hast du Anfang der 90er Jahre die Plattenfirma „Peppermint Jam“ gegründet. Kam damit auch der wirtschaftliche Druck?

Mousse T.: Einerseits ist es Druck, andererseits bildet man sich den aber auch ein Stückweit ein, nach dem Motto „Oh mein Gott, ich habe so viel Verantwortung“. Klar musst du manchmal auch der wirtschaftlichen Lage draußen Rechnung tragen und an einer Stelle Personal einsparen. Doch das Personal kannst du dann vielleicht an anderer Stelle gebrauchen. Bei Peppermint Jam haben in den besten Zeiten knapp 20 Leute gearbeitet, heute sind es drei. Dagegen bei SPV, der anderen Plattenfirma die wir betreiben, da gibt es es diese 20 Mitarbeiter noch.

Nachdem viele Jahre die Absatzzahlen bei physischen Tonträgern sanken, steigen sie jetzt wieder, zumindest bei Schallplatten. Hast du das Vinyl-Revival kommen sehen?

Mousse T.: Als Fan habe ich immer darauf gehofft. Andererseits bin ich Realist und denke, dass man nicht allem nachweinen muss. Die Vinyl-Zeit in den 80ern und 90ern war schon toll, aber am Ende zählt für mich, dass gute Musik rauskommt, egal auf welchem Medium.

SPV vertreibt zum Beispiel viel Rock und HipHop. Und da gibt es viele Fans, die sich gerne eine extra Fanbox kaufen, mit T-Shirt und Vinyl drin. Die wollen etwas besitzen, etwas in der Hand haben. Dass das zu einem Anstieg führt, war mir schon klar. Dass die Leute jetzt aber generell so stark auf Vinyl abgehen, und in einer Art Trotzreaktion zum digitalen Business sagen: ‚Ich kaufe mir jetzt die teuren Schallplattenspieler mit edlem Verstärker usw.‘ – das ist schon lustig. Aber so sind die Zeiten: Wenn es einen Hype gibt – wie lange Zeit um Mp3 – dann bildet sich irgendwann auch eine Gegenbewegung.

Im Techno gibt es ja einige Labels die ausschließlich auf Vinyl veröffentlichen. Und natürlich ist es eine ganz andere Sensation, so etwas in der Hand zu halten. Ich stelle mir meine Vinyls auch stolz in mein Studio. Am Ende bin ich aber modern genug, zu sagen: Es muss nicht immer nur Vinyl sein. Hauptsache die Musik passt.

© Jens Koch

Du sagtest eingangs, für manche Besucher des Clubs „Ritter Butzke“ wärst du der „Kommerz-Heini“. Warum?

Mousse T.: Ich bilde mir das so ein. Viele sehen vielleicht nur, dass ich jetzt bei DSDS in der Jury sitze. Wenn ich dann ein House-Set auflege kann ich eventuell Vorurteile abbauen. Ich empfehle den Leuten immer, auch hinter den Klatsch zu gucken. Gebt den Leuten eine Chance, sich zu beweisen. Wobei mir auch klar ist: Wenn man gewisse Dinge vermarktet, nehmen dich die Leute auch dementsprechend wahr.

Machst du denn kommerzielle Musik?

Mousse T.: Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Weil es für mich als Künstler ein Standbein ist. Gucken Sie sich zum Beispiel Michelangelo an: Der hat phänomenale Weltkunst geschaffen, wäre aber ohne sein echtes Standbein, sprich Arbeiten für die Kirchen und großen Familien in Italien, ohne Mittel gewesen.

Mir geht es im Prinzip ähnlich: Ich muss mich einerseits um meine Kunst kümmern, andererseits aber auch darum, dass sie von vielen Leuten wahrgenommen wird.

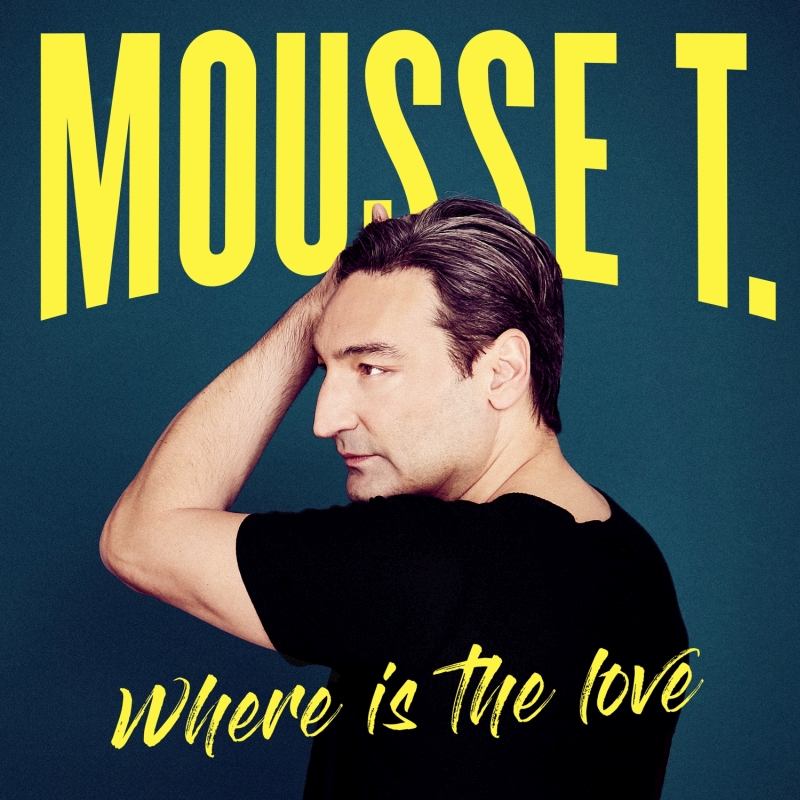

Ist demzufolge dein neues Album „Where Is The Love“ eine Mischung aus Kunst und Kommerz?

Mousse T.: Ja, zu 100 Prozent. Ich finde, Kommerz und Kunst schließen sich nicht aus. Am Ende kommt es immer auf den Kern, auf den Inhalt an. Wenn Kanye West einen Song macht, mit derbem Beat, mit einer kommerziellen Verpackung, die die Leute als cool wahrnehmen, heißt das ja nicht, dass dahinter kein guter Song stecken kann.

Auf meinem Album erzähle ich 15 neue Geschichten, die alle für sich stehen. Die zeigen ein bisschen meine musikalische Linie, aber mir ist auch die Qualität der Songs wichtig, die Songwriting-Kunst, die dahintersteckt.

In einem Video von „Fresh & Fly“ bist du am Keyboard zu sehen. War dein ursprüngliches Instrument das Klavier?

Mousse T.: Nein, die Heimorgel. Mein Vater hat mich mit 13 ermutigt, darauf zu spielen. Weil ich aber irgendwann davon gelangweilt war, nach der Schule noch in eine Orgelschule zu gehen, habe ich ihn gebeten, mir noch einen Synthesizer zu sponsern, was er dann auch gemacht hat.

Damit war ich lustigerweise das Alien, wenn ich zum Beispiel bei Rockbands mit meinem Keyboard ankam. Ich habe darauf Rock und Blues-Sachen gespielt, zu einer Zeit, wo Songs wie „Jump“ von Van Halen populär wurden, in denen diese fetten 80er-Synths benutzt wurden.

Auf welchen Computern liefen deine ersten Produktionen?

Mousse T.: Erst auf Commodore C64, später dann auf Atari.

Die Musiktechnologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Ist deine Arbeit dadurch einfacher geworden? Oder vielleicht sogar schwieriger?

Mousse T.: Es ist generell für alle Menschen einfacher geworden, Musik zu machen. Genauso wie es für alle einfacher geworden ist, geile Fotos zu machen oder tolle Grafiken zu erstellen. Ich kann heute eine Idee musikalisch viel schneller ausprobieren, ich muss dafür nicht erst die Bandmaschine im Studio anschmeißen. Ich mag auch den demokratischen Ansatz, sprich dass sich jeder mal im Musikmachen probieren darf. Wobei man dann irgendwann die Spreu vom Weizen trennen muss.

Die Schwierigkeit für den Künstler besteht heute vor allem darin, dass du irgendwann feststellst, dass im Prinzip alles schon gesagt bzw. gemacht worden ist. Und dann fragst du dich, was du noch Neues beitragen kannst.

Nutzt du nach wie vor analoge Technik?

Mousse T.: Ja, ich verbinde gerne analog und digital. Und egal ob man den Computer zur Hilfe nimmt oder nicht: Ich denke, dass es wichtig ist, dass irgendwo im Entstehungsprozess mal ein Mensch gesessen hat und etwas eingespielt bzw. eingesungen hat. Wenn du das dann im Computer weiterverarbeitest, dann ist es cool.

Es gibt inzwischen DJ-Apps fürs Handy und Musiksoftware, die einem bereits vorgefertigte Akkorde liefert. Wird dem Künstler von der Maschine zu viel Arbeit abgenommen?

Mousse T.: Also, wenn es sich ein DJ wirklich so einfach macht, sich bei Beatport die Top10 runterlädt und die auf seiner Handy-App laufen lässt, dann verurteile ich das. Das ist keine Kunst, das bringt auch niemanden weiter, auch den DJ nicht.

Man kann diese Technologie aber natürlich nutzen und trotzdem eigenständig bleiben, man kann sie nutzen, um den eigenen Stil weiterzuentwickeln. Ob ein DJ jetzt den Sync-Button benutzt, ist mir egal, wenn ich merke, dass er eigenständig ist, dass er einen Sound hat, den ich gerne nochmal hören möchte.

Bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, ein kleiner Exkurs. 2015 wurden Robin Thicke und Pharrell Williams verurteilt, einen Millionenbetrag an das Marvin Gaye Estate zu zahlen, das den Musikern vorwarf, mit „Blurred Lines“ den Gaye-Song „Got to Give It Up“ kopiert zu haben. Gaye steht heute in den Credits von „Blurred Lines“. Zu Recht?

Mousse T.: Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich ehrlich bin: Als ich „Blurred Lines“ hörte und es mit „Got to Give It Up“ verglich, da war mir schon klar, wo es herkommt. Es ist eine andere Komposition, allerdings ist es so nah dran, dass man vom Soundgewand her auf diesen einen Song von Marvin Gaye rückschließen kann. Wie man das business-mäßig am besten gestaltet, weiß ich nicht. Den Urteilsspruch finde ich etwas zu heftig, aber eine gewisse Ehrung für Marvin Gaye, auch im wirtschaftlichen Sinne, ist meiner Meinung nach angemessen.

Nun erinnert auf deinem neuen Album der Song „I Do“ an Marvin Gaye.

Mousse T.: Es kann sein, dass die Leute den Eindruck haben, dass mein Song Marvin Gaye-mäßig ist. Aber es ist nicht so, dass er wie ein ganz bestimmter Song von Marvin Gaye klingt.

Ich persönlich habe sehr schnell an „What’s Going On“ denken müssen. Würdest du eine Ähnlichkeit verneinen?

Mousse T.: Definitiv, mit der Komposition „What’s Going On“ hat „I Do“ nichts zu tun. Im Gegenteil, wir haben „I Do“ viel mehr wie einen Frank Sinatra-Song geschrieben, a la „My Way“. Allerdings wollte ich auch zeigen, was für mich Soul ist und dementsprechend haben wir den Sound gestaltet. Ich finde, so eine Art von Inspiration geht komplett in Ordnung.

Und sehen wir es mal so: Vermutlich hätte sich das Marvin Gaye Estate nie bei Robin Thicke gemeldet, wenn „Blurred Lines“ nicht so mega abgegangen wäre. Insofern ist das natürlich auch eine Bestätigung für den Künstler, er weiß in dem Moment: Irgendwas habe ich richtig gemacht.

Wenn ich also einen Anruf von den Gayes bekommen sollte, würde ich mich darüber freuen. Denn dann weiß ich, dass der Song extrem erfolgreich ist.

Aber wie gesagt: Ich glaube nicht, dass es bei mir auch nur annähernd so eine Ähnlichkeit gibt wie zwischen „Blurred Lines“ und „Got to Give It Up“.

Deine Hits „Horny“ und „Sex Bomb“ sind inzwischen Klassiker. Welcher der Songs wirft eigentlich mehr ab?

Mousse T.: „Sex Bomb“ war schon der größere Hit. Da profitierte ich auch heute davon, dass ich an dem Song als Komponist, Künstler und Produzent beteiligt bin. Ich merke auch, dass „Sex Bomb“ inzwischen den Zeit-Zyklus einmal durchlaufen hat und manche Leute den Titel wieder neu entdecken. Es gibt immer mal wieder US-Kinofilme, bei denen „Sex Bomb“ für den Soundtrack ausgewählt wird.

Wir sprachen bereits über die Club-Szene. Diese wird bis heute von House dominiert. Warum hat sich dieser Musikstil so lange gehalten?

Mousse T.: Wahrscheinlich wird durch House ein ursprünglicher Instinkt ins uns angesprochen. Die Musik hat ja etwas Monotones, fast Schamanenhaftes und wenn du diese 4-on-the-floor-Bassdrum hörst, kannst du kaum anders, als dich zu bewegen. Ich finde House auch eine schöne Geschichte, weil du im House-Gewand stilistisch eine Menge verpacken kannst.

Du arbeitest auf „Where Is The Love“ viel mit Sängern und Sängerinnen zusammen. Vermeidest du Instrumental-Tracks ganz bewusst?

Du arbeitest auf „Where Is The Love“ viel mit Sängern und Sängerinnen zusammen. Vermeidest du Instrumental-Tracks ganz bewusst?

Mousse T.: Nein. Auf meinem ersten Album „Gourmet de Funk“ gibt es zum Beispiel das Instrumental-Stück „Toscana“, eine coole Groove-Nummer, vom Techno nicht weit weg. Mit Stücken ohne Gesang habe ich kein Problem, wichtig ist, dass es wiedererkennbar und eigenständig ist. Ich versuche, Stücke so zu produzieren, dass der Clubbesucher am Montag nach der Party in den Plattenladen gehen kann, dort dem Verkäufer die Melodie vorsingt – und der dann auch genau weiß, welchen Song der Kunde meint.

Früher hat man das ja tatsächlich so gemacht, bei Karstadt oder World of Music (WOM).

Mousse T.: Genau, da haben die an den Musiktresen wirkliche Profis gehabt. Und wenn du mal nett zu denen warst, oder Stammkunde, dann haben die dir auch die Geheimwaffen hinterm Tresen hervorgeholt.

Der Musikproduzent Alex Christensen sagte hier im Interview, dass man als Produzent im Prinzip jedem Amateur zum Charterfolg verhelfen kann. Siehst du das genauso?

Mousse T.: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Für mich ist ein Produzent wie ein Regisseur, der im Film eine bestimmte Idee umsetzt. Er sucht sich dafür die passenden Schauspieler – und auch wenn einer von denen wenig Schauspiel-Erfahrung hat, kann es trotzdem sein, dass der genau in die Vision des Regisseurs passt.

Nehmen wir Frank Farian: Er hat bei Boney M. alles selber eingesungen, aber auf der Bühne stand Bobby Farrell, der getanzt und den Gesang nachgemacht hat. Das war Farians Konzept, das ist komplett zu respektieren und irgendwie auch genial.

Bei „Deutschland sucht den Superstar“, wo du gerade in der Jury warst, wird auch viel gesungen. Könnten dort auch DJs bzw. elektronische Musiker entdeckt werden?

Mousse T.: Ich denke, Dieter Bohlen wäre da schon offen für. Manchmal, wenn jemand vorgesungen hat, meinte er zu mir: „Stell dir mal jetzt zu dieser Stimme einen geilen Club-Beat vor.“ Allerdings ist „DSDS“ ein reines Entertainment-Format, die Zuschauer sollen sich am Samstagabend abgeholt und unterhalten fühlen. Es gab einige Sänger, die ich wirklich gut fand, aber am Ende geht es vor allem darum, Emotionen zu vermitteln.

Könnte denn so ein Phänomen wie Robin Schulz durch „DSDS“ entstehen?

Mousse T.: Theoretisch ist das möglich. Ich denke, wenn sich so ein Format weiterentwickeln will, dann landen die Macher irgendwann auch bei elektronischer Musik. Ich vermute, dass die Sender schon längst Leute wie Robin Schulz für so eine Sendung angefragt haben. Ich bin gespannt, wie es bei „DSDS“ weitergeht. Auch die müssen ja immer auf den Fußspitzen bleiben und gucken: What is the next hottest shit?

Was war für dich das bisher ungewöhnlichste musikalische Feld, auf dem du gearbeitet hast?

Mousse T.: Ich habe einmal Remixe für Monika Meggendorfer gemacht, der Titel hieß „Antakarana“, das war so eine Om-Musik mit sphärischen Sounds. Auch für die Hardrock-Band Gotthard habe ich einen Song geremixt. Und die Grammy-Nominierung bekam ich für meinen Remix von „Coco Jumbo“. Also, was die Stile anbelangt, bin ich komplett offen.

Du kommst aus einem türkisch-deutschen Elternhaus. Was geht dir durch den Kopf, wenn du heute siehst, dass sind in Teilen der deutschen Bevölkerung wieder Stimmung gegen Einwanderer gemacht wird?

Mousse T.: Ich denke, das ist zu großen Teilen den Medien geschuldet. Damit meine ich auch das Internet, wo jeder alles reinschreiben kann, egal ob wahr oder falsch. Das schürt bei manchen Menschen Ängste, auch wirtschaftliche Ängste.

Es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass große deutsche Konzerne wie Volkswagen gesagt haben: Kommt in unser Land, arbeitet hier. Und jedem, der ein bisschen denken kann, muss klar gewesen sein, dass man damit auch neue Kulturen willkommen heißt.

Ich selbst habe mir diese Identitätsfrage allerdings nie gestellt, bei uns zuhause war das nie Thema. Bis zu dem Moment, als ich für den Grammy nominiert wurde. Denn da hat die deutsche Presse geschrieben: „Toll, einer von uns!“. Und die türkische Presse hat das Gleiche geschrieben. Das war 1998, da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, mit 30/31. Ich habe mich gefragt: Du sitzt hier auf zwei Stühlen, was bist du eigentlich? – Aber dann bin ich schnell drauf gekommen, dass mich genau das ausmacht, diese zwei Herzen in meiner Brust.

Ich finde es gut, dass es in Deutschland diese große kulturelle Vielfalt gibt. Wenn ich zu der auch etwas beitragen kann, habe ich eins meiner Lebensziele erreicht.

Letzte Frage: Was ist deine wertvollste Platte?

Mousse T.: Schwer zu sagen, immerhin habe ich mittlerweile 20.000 Vinyls. Vielleicht die alten Funk-Bretter aus den 80er Jahren, Alben wie wie „Full Moon“ von Mystic Merlin, die könnten heute schon etwas wertvoller sein.

Und die für dich persönlich wichtigste Platte?

Mousse T.: Da gibt es sehr viele. Zum Beispiel alte Casablanca-Scheiben, wo Donna Summers „I Feel Love“ in abgefahrenen Versionen drauf ist, am besten noch als Acapella. Das sind Platten, die ich besonders mag, die man in digitaler Form auch gar nicht bekommt.