Herr Heppner, Ihre Gesangsstimme wird oft als charismatisch und unverkennbar beschrieben. Sie hat sich seit Ihrer Anfangszeit auch kaum verändert, oder?

Heppner: Ja, das kann sein. Wobei ich schon den Anspruch habe, neue Sachen auszuprobieren, auch an die Grenzen dessen zu gehen, was ich mit der Stimme machen kann.

Wie ich sehe, rauchen Sie. Hat das einen Einfluss?

Heppner: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon geraucht, bevor ich mit dem Singen angefangen habe. Wer weiß, vielleicht würde sich meine Stimme ändern, wenn ich jetzt aufhören würde. Ich bin aber kein Kettenraucher, es sind vielleicht 10-15 Zigaretten am Tag.

In welchem Alter haben Sie erkannt, dass Sie eine besondere Stimme haben?

Heppner: So mit 30, 35 Jahren.

So spät? Sie haben doch schon mit 20 als Sänger auf der Bühne gestanden.

Heppner: Ja, aber ich habe sehr lange gedacht, dass ich eine ziemliche 08/15-Stimme habe, dass sie überhaupt nicht besonders ist. Ich bin aufgewachsen mit Stimmen wie zum Beispiel Robert Smith von The Cure, Morrissey von den Smiths oder Mark Hollis von Talk Talk. Das sind alles sehr besondere Stimmen und in diesem Feld habe ich mich nicht gesehen. Also habe ich versucht, das übers Songwriting zu kompensieren. Daran habe ich sehr viel gearbeitet, ich habe nie die erstbeste Melodie genommen, sondern viel ausprobiert, immer noch eine extra Runde gedreht um die Stimme richtig in Szene zu setzen.

Das ist das ja Tolle, wenn man seine Songs selbst schreibt, man kann sich die Musik genau so machen wie sie für einen passt, damit sie auch die eigenen Stärken rauskitzelt.

aktuelle Tourdaten: 25.04. München, 26.04. Mannheim,

27.04. Braunschweig, 28.04. Krefeld

Ihre Texte sind meist sehr universal, ohne konkrete Namen, Zeiten oder Orte, wodurch es möglich ist, dass jeder individuell seine Welt mit den Texten verbinden kann.

Heppner: Genau, das ist mir auch wichtig.

Eine Ausnahme ist auf Ihrem aktuellen Album „Confessions & Doubts“ der Song „Theresienstadt“, bei dem durch Titel sofort klar wird, dass es um die NS-Zeit geht.

Heppner: Der Song entstand für das Musiktheaterstück „Die Kinder der toten Stadt“ an dem ich mitgewirkt habe. Das spielt im Ghetto Theresienstadt und wird aus der Sicht der Kinder erzählt. Den Song habe ich auf mein Album genommen, weil es mir ein Anliegen war, auf dieses Projekt aufmerksam zu machen.

War Ihnen das auch wichtig vor dem Hintergrund, dass man in Deutschland in letzter Zeit wieder vermehrt nationalistische Töne hört?

Heppner: Der Grundaufhänger für das Projekt war die Tatsache, dass es bald keine Augenzeugen mehr gibt, mit denen man sprechen kann. Ich selbst habe noch Holocaust-Überlebende treffen können, die mir ihre Erlebnisse geschildert haben. Ich bin außerdem bei meiner Großmutter aufgewachsen, die während des Dritten Reichs ihre Jugendzeit hatte. Doch die Zeitzeugen wird es bald nicht mehr geben, weshalb man Mittel und Wege finden muss, wie man deren Erlebnisse weiterhin erfahrbar macht. Die Musik kann dazu einen tollen Beitrag leisten. Deswegen fand ich es auch wichtig, bei „Die Kinder der toten Stadt“ mitzumachen.

Denken Sie, dass wir heute wieder besonders aufpassen müssen, damit sich Geschehnisse wie in der NS-Diktatur nicht wiederholen?

Heppner: Sicher müssen wir aufpassen, aber ich denke, das ist heute nicht anders als in den 70ern, 80ern, 90ern und den 2000ern. Auch in den letzten Jahrzehnten gab es Situationen, wo man gedacht hat ‚wir müssen was tun‘ oder ‚es ist mal wieder Zeit für das richtige Lied‘. Wir müssen immer auf der Hut sein. Jetzt kommt natürlich die Situation hinzu, dass es bald keine Überlebenden mehr geben wird, die tatsächlich davon berichten können.

Das Leben aus meinen Songs hätte ich nicht haben wollen.

In einem Stück aus „Die Kinder der toten Stadt“ heißt es: „Die Kunst ist frei in den Köpfen und in den Herzen, sie ist uns Ablenkung und Aufgabe zugleich“. Denkanstoß und Unterhaltung, welche Rolle spielen diese beiden Funktionen für Sie und Ihre Musik?

Heppner: Es gibt ja in jeder Kunstsparte – ob nun Bildhauerei, Malerei, Theater, Film, Musik – die beiden Formen, die Entertainment-Variante und die harte Kunst. Die Frage ist nur, ob man diese beiden Seiten immer strikt auseinander halten muss.

Wie halten Sie es für sich?

Heppner: Ich habe immer den Anspruch, dass das, was ich mache, etwas Neues ist oder einen neuen Standpunkt zeigt. Diese Herangehensweise findet sich schon eher in der Kunst, weniger in der Unterhaltung. Kunst kann auch unterhaltend sein, es ist aber nicht ihr primäres Ziel. Das Hauptziel von Kunst ist, die Menschen weiterzubringen, neue Horizonte zu eröffnen. Wohingegen die Unterhaltung versucht, das, was gerade schick und angesagt ist, möglichst angenehm und gut konsumierbar zu machen – das ist aber nicht so meins. Insofern würde ich mich eher in der Kunst verorten als in der Unterhaltung.

Sie haben gerade zwei Alben gleichzeitig veröffentlicht. Das heißt, auch nach 30 Jahren im Musikgeschäft würden Sie nicht sagen, dass sich das Album-Konzept überlebt hat?

Heppner: Nein, das denke ich nicht. Klar, es gibt jetzt Streaming-Portale, wo man sich online den Soundtrack für sein eigenes Leben zusammenstellt. Aber das haben wir früher auch schon gemacht. Ich habe mir Mix-Kassetten aufgenommen und CDs gebrannt, um die Zusammenstellung zu haben, die im Moment am besten für mich passte. Und das waren selten Songs von nur einer LP oder nur einer Band.

Als Künstler finde ich das Album-Format deshalb noch aktuell, weil es eine gute Möglichkeit ist, eine bestimmte Bandbreite zu präsentieren. So ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich für die Hörer den einen Song hinbekomme, den der- oder diejenige gerade braucht.

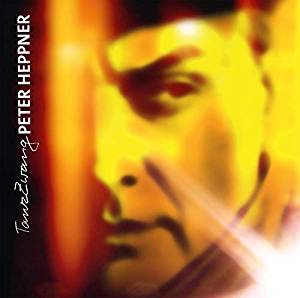

Auf dem Album „Tanzzwang“ hört man Ihren Gesang mit aktuellen Dancefloor-Beats. Zum Beispiel die Zeile „Graues Alltagseinerlei, emotionslos Einheitsbrei“. Das klingt so, als hätten Sie gerade das Radio eingeschaltet…

Heppner: Ach so? Vielleicht geht es da gar nicht um Musik, sondern eher um das eigene Leben, das vielen Menschen so grau vorkommt.

An was haben Sie bei der Zeile gedacht?

An was haben Sie bei der Zeile gedacht?

Heppner: Ich lasse das gerne offen, damit jeder den Text verstehen kann, wie er für ihn passt.

Letztendlich ist es ja nie mein eigenes Leben, das ich in den Texten beschreibe. Das wird einem Künstler ja oft unterstellt. Doch wenn ich mir all die Musik angucke, die ich in den letzten 30 Jahren veröffentlicht habe, muss ich sagen: Das Leben hätte ich nicht haben wollen.

Wie meinen Sie das?

Heppner: In Bezug auf die Inhalte, die Stimmung… Wäre das alles 1:1 autobiografisch, müsste man zu dem Schluss kommen, dass ich ein ziemlich unangenehmes Leben hatte. Es ist aber eben nicht autobiografisch, sondern die Texte sind inspiriert von verschiedenen Dingen, Menschen und Situationen.

Wobei Sie im Pressetext zu den neuen Alben mit den Worten zitiert werden, „Man kann viel über mich und meinen Charakter erfahren, wenn man sich mit meiner Musik beschäftigt.“

Heppner: Es ist schon so, dass ich meine Musik mit authentischen Gefühlen und Erfahrungen fülle. Anders kann ich das gar nicht, ich muss von dem ausgehen, was ich selbst erlebt habe. Aber ich kann mir auch viel vorstellen, mich viel in Situationen hineindenken. Das ist eines meiner wichtigsten Talente. Über diesen Umweg kann man schon eine Menge über mich erfahren, aber eben nicht in dem man eine Songzeile 1:1 auf mich überträgt.

Und dass hinter melancholischer Musik ein melancholischer Musiker steht?

Heppner: Bei mir ist das nicht so. Natürlich stecken in meiner Musik auch Emotionen und Gefühle, die mir persönlich nicht unbekannt sind. Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch, mich berühren Dinge sehr. Insgesamt betrachtet ist das aber nur eine Facette. Eine Facette, die ich künstlerisch offenbar gut umsetzen kann.

Ich bin mal gefragt worden, warum ich immer so traurige Musik mache. Woraufhin jemand anders für mich geantwortet hat: Weil er es gut kann. – Das war entwaffnend einfach, und es stimmt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mir in dem Bereich mehr gelingt, dass ich da weiter komme als bei anderen Dingen.

Sie werden also auch in Zukunft keine Coverversion von „Don’t Worry, Be Happy“ aufnehmen.

Heppner: Nein, vermutlich nicht.

Interessant ist Ihre Mischung von Dancefloor und nachdenklichen Texten auf „TanzZwang“ auch angesichts des Klischees, dass man mit elektronischer Musik keine Inhalte transportieren kann.

Heppner: Für mich war das Album ein neuer Versuch, den Gegenbeweis anzutreten. Mit dem Vorurteil bin ich ja schon lange konfrontiert bin, das fing schon in den 80ern an, wo es hieß, man könne zu Dance-Musik keinen richtigen Gesang machen. Dann habe ich mit Schiller gearbeitet („Dream of you“; „Leben… I feel you“) und es hat wunderbar funktioniert. Das hat eine große Welle gemacht, weil es den Erwartungen widersprochen hat.

„TanzZwang“ ist jetzt eine Weiterführung der Beweiskette. Elektronische Musik und anspruchsvolle Texte – ja, das kann funktionieren. Man muss nur den richtigen Anspruch an die Stücke haben, damit sie dann auch gute Tanz-Stücke sind. Zu sagen ‚Ich nehme jetzt einen schweren Text und gut ist‘, das reicht nicht, sondern es muss auch grooven, es muss ein gutes Zusammenspiel sein. Mir gefällt die Vorstellung, dass jemand in einem Club tanzt und dabei auf einmal denkt ‚Alter, was für ein Text!‘ – So etwas finde ich super.

Da Sie eben Schiller erwähnten: Mit ihm hatte ich 2015 ein Interview geführt, das sich zu einer kleinen Diskussion über Förderung von Klassik bzw. Popmusik entwickelte….

Heppner: Das ist ein schwieriges Thema, bei dem auch ich manchmal etwas aus der Haut gehe.

Ich habe mal den Vergleich gehört, dass in Hamburg Pop-Musik mit dem gleichen Betrag subventioniert wird wie ein halber Sitz im Schauspielhaus. Ob die Zahl noch stimmt, weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass mehr für zeitgenössische Musik getan werden muss. Die findet ja in erster Linie in der Popmusik, in modernen Genres statt und nicht irgendwelchen Konzerthäusern. Dort ist der Anteil an zeitgenössischer Musik verschwindend gering, dennoch sind es genau diese Häuser, die hoch subventioniert sind. In den Philharmonien werden sozusagen Künstler gefördert, die schon lange tot sind. Warum lebende Künstler nicht ebenso gefördert werden, verstehe ich nicht. Was ich außerdem fatal finde: die Subventionierung der Klassik macht die Preise kaputt.

Inwiefern?

Heppner: Wenn du als Pop-Künstler mal etwas mit einem Orchester machen willst, hast du in Deutschland ein Problem. Was deutsche Orchester an Preisen aufrufen ist unmöglich, das lässt sich nicht refinanzieren. Ich habe wirklich viele Versuche gemacht, was das angeht – und am Ende sind wir, wenn wir ein Orchester brauchten, immer ins Ausland gegangen. Es ging nicht darum, dass ich Musiker nicht richtig bezahlen will. Aber es muss im Rahmen bleiben, sonst kannst du das nicht refinanzieren. Das kann dann nur Madonna.

Und die Ihrer Meinung nach überhöhten Preise kommen durch das staatliche Polster, das die Orchester haben?

Heppner: Ja. Die rufen unglaubliche Preise auf, sie sind auch kaum bereit, dir entgegenzukommen, falls sie überhaupt Interesse zeigen. Warum sollten sie auch, sie brauchen es nicht.

Hätten Sie eine Lösung?

Heppner: Das mit der Förderung müsste anders sein, man sollte einen Weg finden, zeitgenössische Komponisten und Künstler zu fördern, auch im Bereich Pop. Da wären viele Modelle möglich. Zum Beispiel, dass man viel mehr die Infrastruktur der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nutzt. Dort hat man ja sehr viele Möglichkeiten, Sachen aufzuführen, es gibt außerdem die Internet-Infrastruktur, jede Rundfunkanstalt hat ein Streaming-Portal. Dort zeitgenössische Künstler mehr einzubinden wäre eine Idee, die sich relativ unkompliziert realisieren ließe.

Ich fände es auch gut, wenn die Leute an Theatern oder Opernhäusern an den Gedanken gewöhnt werden: ‚Du musst hier etwas machen, wofür es ein öffentliches Interesse gibt, du kannst hier nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit inszenieren‘. Das ist ja oft der Fall, zur Premiere sind die Häuser voll, danach sehr oft leer. Und wenn da nur 30 Leute im Zuschauerraum sitzen, fragst du dich natürlich: Wie geht das? Klar, durch Subventionen. Dagegen gibt es viele Beispiele von privaten Theatern, die es anders machen und sich selbst finanzieren können.

Aber nur das zu spielen, was die Häuser füllt, wäre der falsche Ansatz, oder?

Heppner: Das ist natürlich der falsche Ansatz. Aber wenn man sich zum Beispiel die Rechnung der großen Plattenfirmen anschaut: Die haben einerseits immer ihre Geldmacher gehabt und damit andererseits die Künstler finanziert, die nicht so viel einbringen.

…so etwa im Verhältnis 2 von 10 Künstlern finanzieren den Rest.

Heppner: Genau. Dort funktioniert das, das geht schon. Man muss es halt geschickt anstellen.

© Mathias Bothor

Zurück zu Ihrer Musik: Neben Schiller haben Sie auch sehr erfolgreich mit Joachim Witt zusammengearbeitet, mit dem Sie vor 20 Jahren die Hit-Single „Die Flut“ veröffentlichten. Nun haben Sie wieder mit Witt Musik gemacht, allerdings gibt es den Song „Was bleibt“ in zwei Versionen. Auf Witts Album „Dom“ heißt das Stück „Mut eines Kriegers“. Wie kam es dazu?

Heppner: Wir hatten das Stück zusammen aufgenommen, zu einer Zeit als Joachim Witt kurz vor der Veröffentlichung seines Albums stand. Sein Label wollte, dass auch dieser Song auf dem Album veröffentlicht wird. Ich hab das Label dann gebeten, zu warten, bis auch ich mit einem neuen Album rauskomme, doch sie lehnten ab. Ab dem Moment war ich raus und Joachim hat für sein Album eine Version ohne meinen Text und ohne meinen Gesang produziert, meinen Part hat er völlig neu und anders gemacht. Insofern sind für mich „Was bleibt“ und „Mut eines Kriegers“ eher zwei verschiedene Songs, die sich ein wenig überlappen, aber nicht zwei Versionen eines Stückes.

Sie haben nie Song-Texte für andere Sänger bzw. Sängerinnen geschrieben. Oder doch?

Heppner: Völlig fremdgeschrieben habe ich tatsächlich nie. Nur bei der „Flut“ war es so, dass ich auch Joachims Part geschrieben habe und er die Musik beigesteuert hat. Und es gibt auf meinem Album „My Heart Of Stone“ einen Song mit Kim Sanders, den ich für sie geschrieben habe.

Hat es Sie nie gereizt, für andere Pop-Musiker zu schreiben?

Heppner: Ich finde das schwierig. Wenn ich für mich schreibe kann ich ja leicht entscheiden, was ich mir in den Mund legen möchte. Diese Entscheidung nun für jemand anderen zu treffen fällt mir schwer. Bei dem Stück für Kims Sanders habe ich auch lange gezögert, bevor ich es ihr vorgespielt habe. Weil das ja immer auch eine Art Unterstellung ist, ich unterstelle ihr in dem Moment, dass sie sich mit dem Text identifiziert. Da bin ich ein bisschen ängstlich. In gewisser Hinsicht war das auch bei dem Stück „Theresienstadt“ so.

Das müssen Sie erklären.

Heppner: Ich hatte die Ehre gehabt, Edith Erbrich kennen zu lernen. Sie hat den Holocaust überlebt, sie war als Kind in Theresienstadt, sie war ein ‚Kind der toten Stadt‘. Und nachdem ich sie kennen gelernt habe, erfuhr sie, dass ich diesen Song über Theresienstadt geschrieben habe. Da sagte sie zu mir: „Spielen Sie mir das Lied doch mal vor.“ In dem Moment ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe richtig Panik bekommen. Ich habe dieses Lied ja sozusagen aus ihrer Sicht, aus der Sicht eines Kindes der toten Stadt erzählt, aber ich hätte mich nie getraut es tatsächlich einem Holocaust-Überlebenden vorzuspielen. Da habe ich großes Muffensausen gekriegt.

Als sie es schließlich anhörte, wollte ich eigentlich aus dem Raum gehen, bin dann aber doch bei ihr geblieben. Am Ende sagte sie „Toll, danke“ und hat mich in den Arm genommen. Das war für mich eine große Auszeichnung.

Mit dem Thema Holocaust gänzlich anders umgegangen sind in diesem Jahr die Rapper Kollegah und Farid Bang, was u.a. zur Konsequenz hatte, dass der „Echo“ abgeschafft wurde. Wenn in Deutschland nun ein neuer Musik-Preis konzipiert wird: Was denken Sie, sollte dort nach wie vor entscheidend sein, welche Künstler am meisten Tonträger verkaufen?

Heppner: Das ist das, was den Echo zu einem der wichtigsten Musikpreise der Welt gemacht hat. Weil es eben nicht irgendwelche Gremien waren, die entschieden haben, sondern letztendlich die Verkäufe, zumindest zum großen Teil. Man musste bestimmte Verkaufszahlen haben, um am Ende nominiert zu sein, damit konnte ich wunderbar leben. Das Konzept ist für mich nachvollziehbarer als viele andere Konzepte.

Was ist mit dem Oscar? Dort wird nicht nach Verkaufszahlen entschieden.

Heppner: Ja, das mag sein. Aber ich fand das Konzept des Echo OK. Dass dort nicht alles richtig gemacht wurde, kann sein, vielleicht hat auch nicht immer der richtige den Echo gekriegt. Aber die Verkaufszahlen waren das Argument, an dem man nicht vorbeigekommen ist. Da gibt es dann auch wenig Diskussionen drüber.

Bis auf die eine Diskussion, die zum Ende des Echos führte.

Heppner: Aber da ging es eher um die Verwaltung des Preises. Man hätte darüber nachdenken können, ob man jedes Jahr jedes Genre auszeichnen muss. Es gab ja Jahre, in denen es zum Beispiel keinen Echo für die beste LP gab, oder auch keinen Alternative-Echo. Das ist jedes Jahr neu gewürfelt worden. 2018 hätte man vielleicht regelnd eingreifen können, in dem man sagt: Diese Auswahl kann uns nicht gefallen, die können wir nicht auszeichnen, also lassen wir diese Kategorie weg.

[Das Interview entstand im September 2018.]

Für mich ist Peter Heppner und Reinhard May

mit Texten und Musik das Beste und leider zu wenig in den Sendern zu hören .